※関連ナレッジ資料※

新型コロナ禍における緊急事態宣言下の元、様々な制限策が講じられてきた。しかし、その中には疑問に思わざるを得ないものが少なくない。建物の床面積合計が1000平米を超える商業施設は休業対象だが、1000平米という線引きはどのような判断から出てきたのか。会話することのない映画館を休業させる理由は何か。制限対象となる施設・活動でどの程度コロナ感染を拡大させたのだろうか。そして、各々の活動制限によって、どの程度の感染抑制効果が見込めるのだろうか。世界の医療業界のキーワードの一つである「アウトカム(成果)評価」がなされないまま施策だけが先行していないか。だから、思いつきの施策で国民を翻弄しているように見えてしまう。政策の狙いが共感されないと、国民の前向きな協力は得られず、政府・自治体への不信感だけが増幅していくことになる。

米国のマクロデータで検証すると、活動制限の効果は限定的というエビデンス(※1)が得られる。米国でも昨年10月ごろからコロナ感染が急増し、今年1月に大きなピークを迎えた。昨年12月の活動制限の強さが、今年1月の死亡率にどのような影響を及ぼしたかを見ると、両者の相関関係はほぼゼロという結果になる、という。活動制限を強化したからといって、必ずしもコロナの感染・死亡を減らせるわけではないことを示唆している。

ここでは新型コロナ対策の拙さを論じようとしているのではない。しかし、昨年から約1年半の間、我々の生命に大きく関与する医療において、日々蓄積されているはずのデジタルデータによるエビデンス(PCR検査結果や、新型コロナ罹患者の発症、重症化経緯データ等)があまり活用されず、コロナ対策の効果を確認できていない、という事実を認識したうえで、このようなことが日本の医療全体にどんな影響を及ぼすのか、そしてそれをどのように変えていくべきなのか、について考えてみたい。

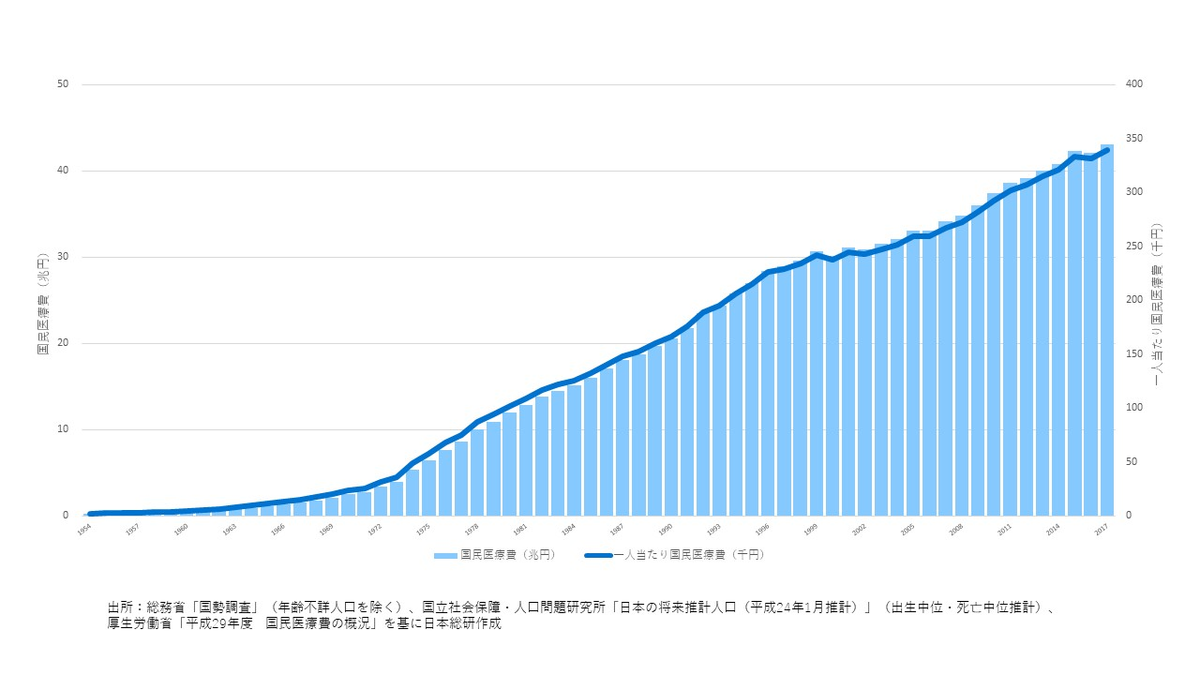

まずは日本の医療の現状認識をしてみる。図1で見る国民医療支出は年々増加している。

図1:国民医療費

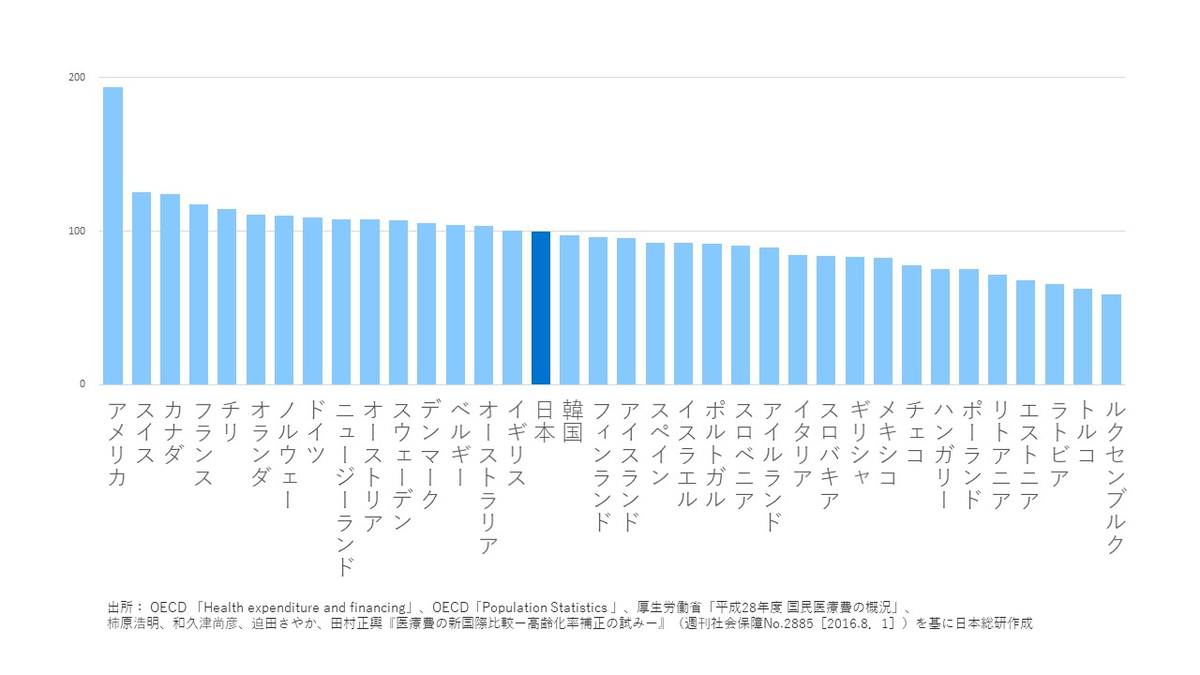

現在はほぼ43兆円(※2)という額だ。国民医療費の増大により、「医療費削減」が各所でうたわれているが、図2にあるように高齢化率で補正した国際比較をすると日本の医療費は突出して高くはない。ただし日本の財政そのものが厳しい中、医療そのものの効率化、及び効果測定を積極的に行っていくべきだ。医療の効率化、効果測定にデジタルデータは欠かせない。

図2:2016年GDP比医療支出'高齢化率補正'相対値(日本=100)

例えば電子カルテは2017時点で約4割の病院にしか導入されておらず(※3)、カルテの記載項目は病院によって異なるため、簡単に病院間で連携するということにはならない。その結果、病院が変わると、また新たに検査をしたり、過去効果がなかった治療が行われたりして無駄が発生する。情報銀行構想(※4)などによって大きく変わろうとはしているが、その動きは遅い。

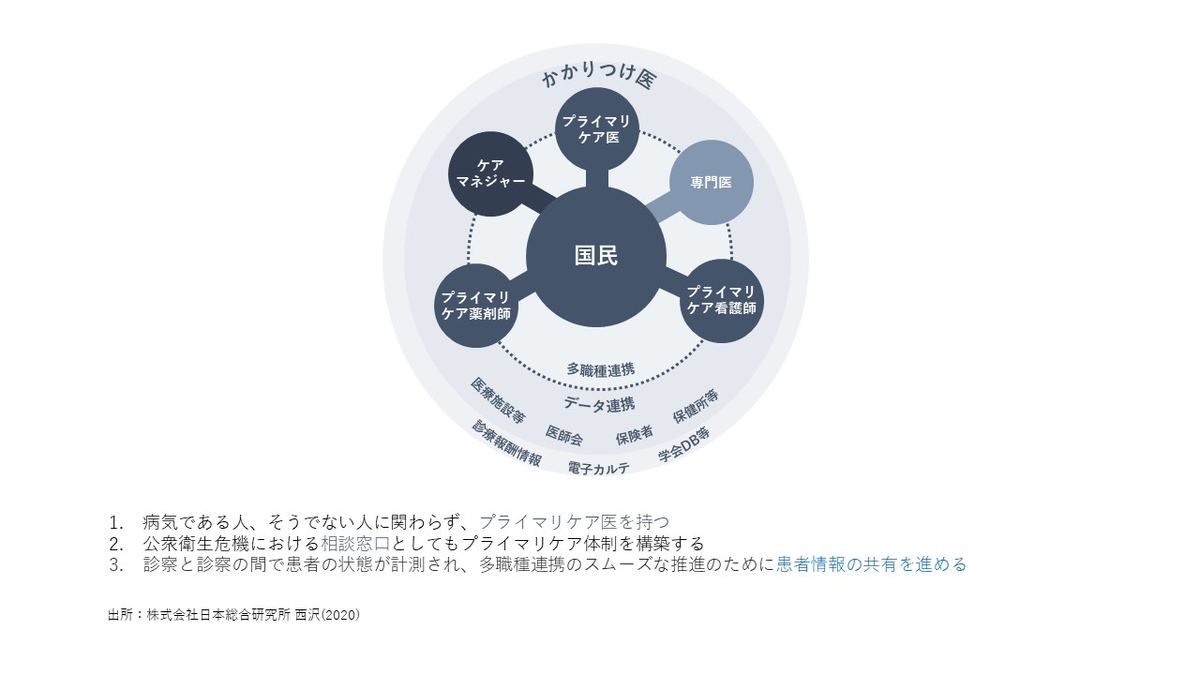

次に「デジタルを活用した医療」について見てみよう。まず我々(※5)が政策提言を行っているテーマの1つが「デジタルを活用したプライマリケア体制の整備」(図3)である。ここでいうプライマリケア医は、「かかりつけ医」や「家庭医」と理解いただければよい。例えば英国では、「家庭医制度」があり、国民は自分の家庭医を決め、何かあればその家庭医に相談し、家庭医の判断で必要に応じて病院の専門医の医療を受けるようになっている。家庭医は患者家族やその住まいや仕事についてよく承知した上で、健康上の相談に応じ、専門医の治療を受けた場合もその所見は必ず家庭医に伝えられる。つまり国民一人がどの病院であっても受けた医療行為の結果(PHR:personal health record)は一元化され、個人の体質・身体状況に応じた医療が行われる。その結果、無駄な医療が減る。

図3:デジタルを活用したプライマリケア体制の整備

今回の新型コロナワクチンも、一部自治体が行っているように、かかりつけ医やかかりつけ看護師から投与すると、アナフィラキシー(※6)の過去実績やアレルギー体質などが分かり、より安全に実施できることにもなる。

また、かかりつけ医に日頃の体重、血圧、血糖値などが周知されモニタリングできるようになると、病気の予兆が早期に発見され、重症化を防ぎ、早めの手術を行うことも可能になり、患者さんのQOL(Quality of Life)向上に寄与するとともに、長期入院や重症化防止による医療費提言にも寄与することとなる。

国内でもかかりつけ医制度の導入が1980年代に検討されたが日本医師会の反対で見送られた。この制度では「医療費は住民一人当たりの定額払い」を基本にするが、日本における現在の「出来高払い(治療にかかった医療費を積み上げて支払う)」の方が収入は多いからだ。誰主体の医療か。

プライマリケア体制の中期的発展形としては、病気でなくても国民が居住地を中心にプライマリケアチーム(プライマリケア医・プライマリケア看護師・プライマリケア薬剤師など)をスマートフォンアプリなど設定し、自分専用のデジタルプライマリケア体制を構築でき、将来的に自身の患者データ(PHR)も共有できるようにし、新型コロナのような公衆衛生危機においても当該チームに相談できるようになる。後述するが、アップルは既にこの環境を整え、医療/ヘルスケアプラットフォーマーとして機能する準備は整っている。

また、プライマリーチームの中で、治療用アプリ(※7)を用いて、食事・運動・体調変化に応じた服薬量の調整が行われ、問診の限られた時間だけに依存しない医療の展開を促進させることも可能となる。退院される方は在宅・外来での治療計画、介護においてはケアマネージャーによる介護計画も当該チームに共有できるようになる。

医療従事者が不足する地域においては多職種連携(医師と看護師、薬剤師、ケアマネージャーなどとの連携)をより進めるべく、医師を支援できる看護師・薬剤師がより評価される報酬体系とし、地域の医療提供体制を確保することも進めたい。

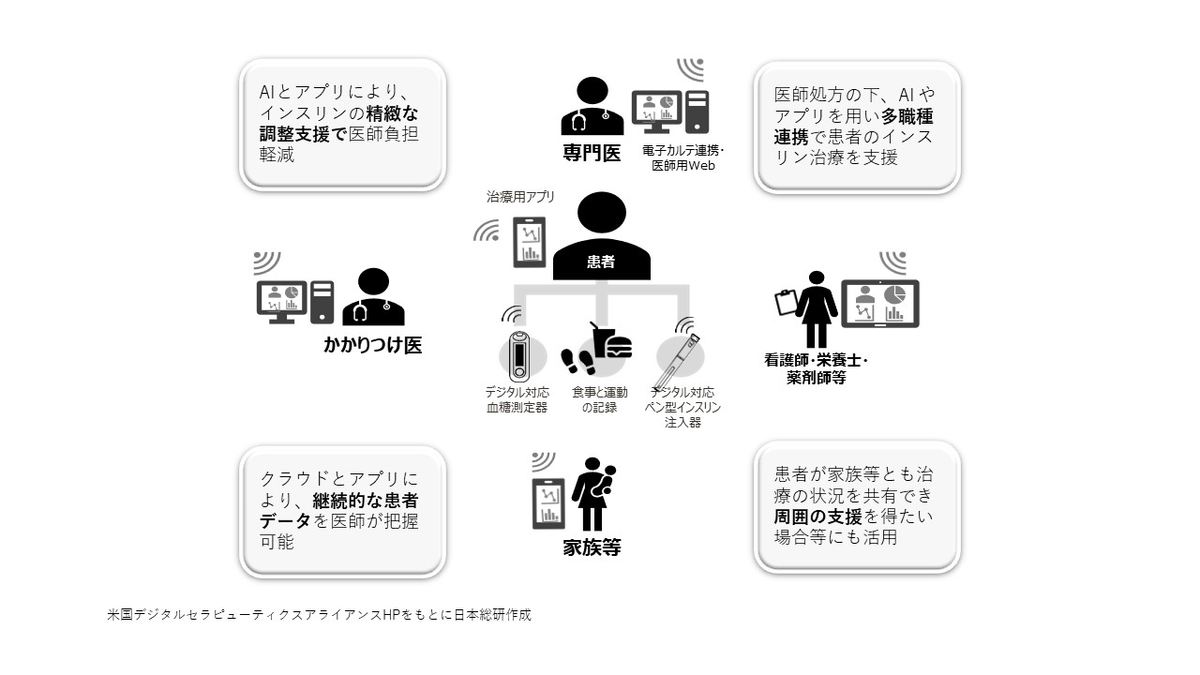

図4では、糖尿病(2017年度年間医療費1兆2,239億円(※8))を例示として、プライマリーチームによるデジタル治療の体系について説明している。

図4:「エビデンスに基づいた」「治療介入」を提供するデジタル治療(例:糖尿病)

食事や運動など生活習慣と病気の進行が大きく関連する病気だけに、日常の生活習慣がデジタル化され、担当医師に共有されることで大きな効果や重症化(失明や足切断、透析等)予防に大きな効果を及ぼす。個々のデバイスやアプリを見ても実はそう難易度の高いものではないことが分かる。しかし、このアプリも治療器具として規制がかかり、審査に時間がかかるとともに、審査を通していくらの価格が付くか予想できないため開発投資の判断も困難になる。結果、開発がなかなか進まない、ということになる。

このデジタル治療で国内初の薬事承認を獲得し、2020年12月から医療保険適用となったのが、(株)Cure Appの「Cure App SC」(ニコチン依存症治療アプリ)である。禁煙外来に通院するまでの期間をアプリの個別化されたメッセージや動画で正しい生活習慣に導きながら治療するもので、生活や行動からのアプローチによる行動変容で、禁煙の継続率を上げていくものである。

治療用アプリを使用することによって、これまで医師が関わることが難しいとされていた診察外の時間帯における治療を実現できるようになる。アプリ上に蓄積されたデータのエビデンスに基づいて、個々の患者さんに最適なアドバイスを促したり、メッセージのやり取りをしながら患者さんをフォローしていくことができる。アプリの継続使用によって、通院時以外の行動や考え方の変化を引き起こすことで治療効果を出していく。

今年は新型コロナウイルスの流行によって、対面せずに診療をする「オンライン診療」にも一気に関心が集まった。患者さんにとってメリットが大きい(通院時間、待ち時間の短縮や、待合室での感染リスクがないなど)オンライン診療だが、病院での導入率は13%(※9)程度とされている。病院側の初期投資に対して、診療報酬が対面診療よりも低いのである。

世界における治療用アプリ市場は47憶米ドル。2020年から27年にわたって37%程度の成長率(※10)が予測されている。このような成長市場において、日本で薬事承認されたのは2020年が初めてである。ここまで遅れているのは何が課題なのだろう。日本より少し先に規制改革に踏み切ったドイツの例を見てみよう。

2019年11月デジタルヘルスケア法が改正された。改正前の課題は、現在の日本と同様、「承認されるかどうか分からない(どんなエビデンスを準備すればよいのか予め提示されない)。承認されても設定される価格が分からない」というものだった。改正後は、まず審査を行い、特に人体への安全性、データセキュリティの担保を確認した上で、仮価格を設定される。その仮価格で販売し、12か月間(最大24か月間)医療行為に使われる。その間の有効性データを持って、保健当局と交渉し、正式な償還価格が設定される、という合理的なプロセスだ。この法改正をきっかけに、医師や医療従事者が治療用アプリを開発するスタートアップ企業を数多く立ち上げ、サービス開発が進んでいる。

デジタルは、アップデートが可能で、データの集積とともに進化するという意味で、既存の医薬品や医療機器と異なる性質を持つ。一定の安全性・有効性を確保した時点で上市し、その後、実臨床でデータを蓄積し有効性を評価することが、デジタルの特性に合っているのではないか。例えば、「革新的医療機器の条件付き承認制度」や、日本の既存制度を踏まえた薬事承認・償還制度を強化することで、デジタルを活用した医療の開発投資を促進させることを実施すべきである。

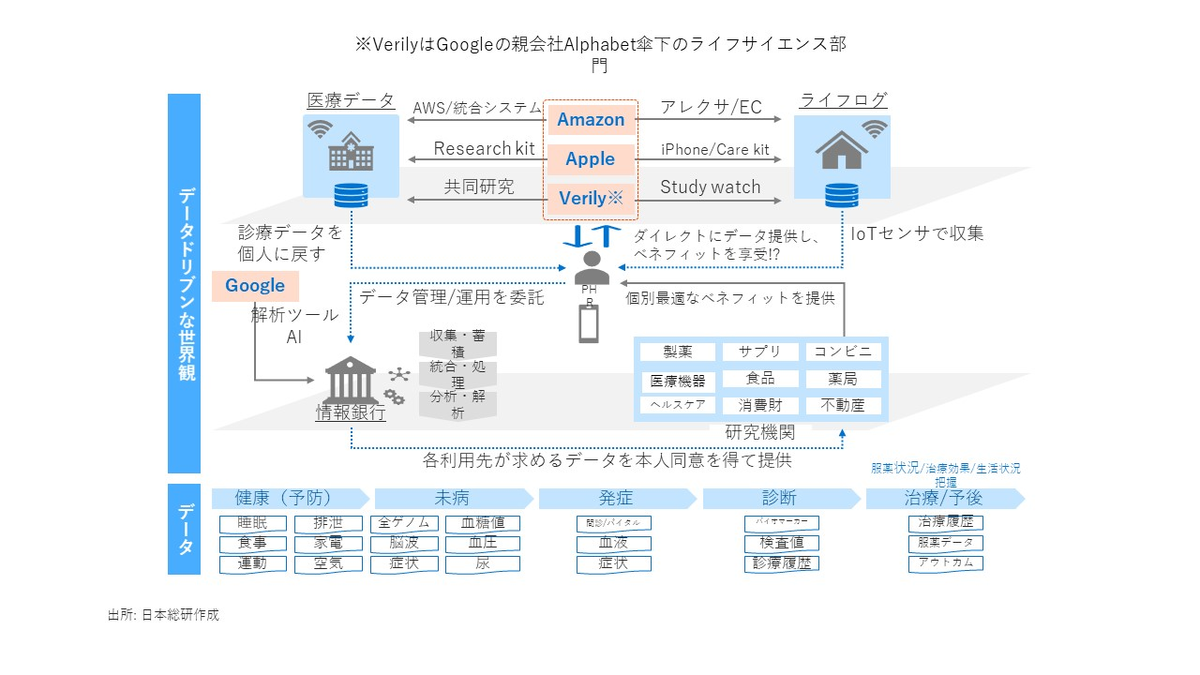

ドイツの例を見たが、実はこれら「デジタルヘルスケア」に多額の投資をしているのが、GA(F)Aである。図5を見ていただくと、彼らが何をしようとしているのかお分かりいただけると思う。

図5:ヘルスケアデータを取り巻く世界観

いわゆるBig Techと呼ばれる、Google、Amazon、Apple、Microsoftなどの巨大企業は、ヘルスケアの領域で、既存の企業群(製薬、医療機器、薬局)を自らの傘下に置くような動きを加速している。

例えばGoogleは、実はガンの早期検知スタートアップ「Freenome(フリーノーム)」に、多額の資金を入れている。彼らは人体から採取した少量の血液を、機械学習を使った分析プロセスにかけて、血液内の異常を見つけ出す。そこでガンの兆候を、非常に低価格で、極めて早期に提示する(Freenomeの競合である「GRAIL(グレイル)」は、Amazon創業者のジェフ・ベゾスが投資している)。Googleは、Freenomeのラボまで創設しており、ガン検診に使うビッグデータの価値を理解している。またAlphabet(アルファベット)傘下には、生命科学ベンチャー「Calico(カリコ)」を抱えており、そこで膨大な資金を使って長寿研究を続けている。

Appleは、巨大なヘルスケアサービスを確実に視野に入れている。Apple Watchを、今も時計型デバイスと思っている人はおらず、次世代のヘルスケアデバイスとして機能し始めている。そのデータがiPhoneに蓄積され、不整脈の診察データとして使用できるよう準備を整えている。『GAFA』の著者であるスコット・ギャロウェイは、Appleが時価総額を1兆円上げるため、狙える市場は「自動車」「教育」「ヘルスケア」の3つしか残っていないと指摘している。中でも、ヘルスケアは年間1兆ドル(医薬品除く)を誇る最大のマーケットである。だからこそ、GA(F)Aは投資を加速する。10年後、15年後、地球上で最大のヘルスケア企業は、Google、Apple、Amazon、Microsoftになる、という認識も世界で広く浸透しつつある。

現実的には、彼らと対抗するヘルスケアプラットフォームを、これから国内のプレイヤーが新たに構築するには無理がある。かといって、国の社会システムである「医療」において、むざむざと軍門に下るわけにもいかない。少なくとも、医療データの一元化や、そのデータを活用した医療行為等のアウトカム(成果)評価を行って、無駄な医療を適正化する、という動きを始めなければならない。さもなくば、世界に関たる「国民皆保険」制度にも継続性が担保できなくなるという恐れもある。

専門性が高いが故に、我々国民は医療に対して問題意識を持つ機会が少なかった。その結果、デジタル医療で見たような、一種非合理的な制度が残っていたり、PHRの統一など多くの人がやるべきだと思っているデジタルヘルスケアがなかなか前に進まない、という状況にある。今秋設立予定のデジタル庁の発足をきっかけとして、「デジタルヘルスケアによる医療費適正化」に進むよう、国民が声を挙げていくべきであり、我々はそのための事実・データ、オピニオンを提案していきたい。

It's Now or Never! (今が最後のチャンス!)

※1:「Covid-19 Government Response Tracker」オックスフォード大学

※2:「2018年度国民医療費」厚生労働省

※3:「医療施設調査」厚生労働省

※4:個人の関与のもとでデータの流通・活用を進めるしくみ。総務省と経済産業省が検討

※5:(株)日本総合研究所「持続可能で質の高い医療提供体制構築に向けた研究チーム」

※6:複数の臓器や全身にアレルギー症状が現れ、命に危険が生じうる過敏な反応がでること

※7:スマートフォンやタブレットにアプリケーションをダウンロードし、日常生活の中で患者さんが病気を治療するために使用するもの。ヘルスケアアプリとは異なり、医療機器に該当する

※8:「平成29年度国民医療費の概要」厚生労働省

※9:CBニュース「オンライン診療」の実施率、全国で13.2% 2020.5.29

※10:「患者中心のヘルスケアAPP市場調査レポート」Reportocean.com 2021.2.21

田村 正紀(たむら まさのり)氏 寄稿コラム

DXとマーケティング

プロフィール

木下 輝彦(きのした てるひこ)

株式会社日本総合研究所 取締役 専務執行役員 日綜上海 董事

グロービス経営大学院 客員教授

小樽商科大学 経営学大学院 医療経営研究 非常勤講師

住友銀行(現、三井住友銀行)を経て、株式会社日本総合研究所入社、現在に至る。同社在籍中に、神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程修了、同後期課程中途退学(共に田村正紀ゼミナール所属)。専門はヘルスケア分野。ヘルスケア産業の国際競争力強化や海外進出に向けての戦略立案支援(特に中国・ASEAN)、ヘルスケア企業の経営戦略立案等コンサルティング実績は多数。

木下輝彦氏との出会い

パワー・インタラクティブの社長含む3名の役員は、いずれも住友ビジネスコンサルティング株式会社(現株式会社日本総合研究所)の出身です。私は新卒で入社し、先輩である木下氏にはコンサルティング業務はもちろん、お客様対応やビジネスマナーも現場指導いただきました。コンサルティングの中では、特に大手食品メーカー様のCI(コーポレートアイデンティ)プロジェクトが印象に残っています。

木下氏は、その後日本総合研究所在籍中に神戸大学大学院経営学研究科へ進まれ、私の大学時代の恩師である田村正紀先生のゼミナールに所属と、新たな共通点が生まれました。今回のコラムはこうしたつながりから一筆お願いした次第です。コラムで指摘があったとおり、ヘルスケア業界は、新型コロナの影響も加わり急速にデジタル化が進むと想定されます。数年後はオンライン診療や治療用アプリが定着し、GAFAがヘルスケア市場を席巻する、といった光景が目に浮かびます。ヘルスケア企業のDX化は待ったなしです。

取締役/執行役員

広富 克子

2021.09.28

2021.05.20