今年のプロ野球セ・リーグで、例年にない勢いを見せているのが横浜DeNAベイスターズです。

4月23日には5年ぶりの単独首位に浮上、その後も快進撃を続けています。かつて「万年最下位争い」と揶揄されていた時期とは全く様子が異なっています。

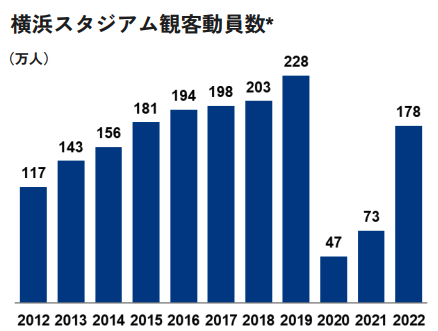

また、横浜スタジアムも大きく姿を変えました。動員数はここ10年ほど右肩上がりを続け、コロナ前の2019年には7年前の2倍近くの水準になっています。

ベイスターズをここまで人気球団に押し上げた秘訣は何なのか、南場智子オーナーの戦略はどのようなものかを紹介します。

「閑古鳥・万年最下位争い」の過去から

「大入りおか割」を実施しますー。

筆者が久々に横浜スタジアムに足を運んだのは4月の下旬でしたが、自宅でメールチェックをすると球団からこのような案内が届いていました。

筆者が観戦に行ったのは、相手は昨年首位のヤクルト。両者譲らず、延長10回裏でベイスターズがサヨナラで試合を制した、というドラマチックな日でした。4時間にわたる激闘でした。

そして、この日の横浜スタジアムは「大入り」になったということで、今後の一部試合チケットの「おかわり」を割引料金で購入できるという案内メールが筆者のもとに届いたのです。

そのような中で、筆者がよく思い出すのは20年近く前、仕事で横浜スタジアムに足を運んだ時のことです。

休日にもかかわらずスタジアムはガラガラ。球団は「万年最下位争い」とよく言われていました。

その当時からすると、考えられない光景です。

実際、DeNAが球団を買収して以降、横浜スタジアムの公式戦での観客動員数は右肩上がりを続けており、コロナ前の2019年には2012年の2倍近くにのぼっています。

もちろん、球団のファンが増えなければここまで客足は伸びません。また、スタジアムとしての魅力も必要です。

ベイスターズと横浜スタジアムの人気をここまで押し上げた要因とは何でしょうか。

2種類の「一体感」

2011年にオーナー企業となったDeNAがまず実施したのは、徹底的な顧客分析だといいます。

DeNAはオンラインチケットサービスの会員登録情報や団クラブ登録時のデータだけでなく、横浜市民1万人を対象に「球団に対するイメージ」「横浜という街に対するイメージ」などについてアンケートを実施、多角的な調査を実施しています*1。

その結果、球団のメイン顧客は30歳代~40歳代を中心とした男性であることが判明し、ここに照準を合わせた施策を打っていくことになります。 ここまでは、マーケティングの基本でしょう。

しかし、DeNAがさらに追い求めたものがあります。「一体感」です。

「一体感」は現代のマーケティングでは重要な要素であることは多くの人がご存じのことでしょう。しかし、2つの種類があるとベイスターズの運営を見て筆者は感じました。

それは「顧客と企業の一体感」そして「顧客同士の一体感」の2つです。

顧客との一体感〜応援歌は選手たちが熱唱

プロ野球12球団の中でも珍しいのが、ベイスターズの球団歌「熱き星たちよ」は選手たち自身が歌い、球場に流れているということです。

そのレコーディング風景はYouTube上で公開されており、ファンと選手たちとの一体感を大きなものにしています。

さらに、レコーディングのメンバーは毎年異なり、コーチや移籍間もない選手も参加しているのも大きなポイントです。

YouTube動画のコメント欄には、ベイスターズに移籍する前にその選手が所属している球団ファンだけでなく、他球団ファンからも好評の声があがっています。

球団歌に限らず、選手の協力なくしては成り立たない演出の数々が多く見られるのも特徴的です。

顧客同士の一体感〜グラウンドイベント

また、筆者はプロ野球が好きでシーズン中は色々な試合を見ていますが、横浜スタジアムでのベイスターズ主催試合のイベント性の高さに注目しています。

まず、ほぼ全てのイニング間にイベントが実施されています。

なかでも、観客がグラウンドに立って参加できるイベントを積極的に実施しているのが特徴的です。

試合中のグラウンドというのは選手と同じ視線に立てる、ファンにとって最も魅力的な場所であり、グラウンドとスタンドを繋ぐ大きな要素になっています。

なかでも今年からの新名物になったのが、4回裏終了後の「ハマスタバトル」です。これはオフィシャルパフォーマンスチーム「diana(ディアーナ)」と観客がリレー競走するというイベントです。

「競争」と「ファンとの一体感」をテーマに「どんな相手でも手抜きなしのガチ」を掲げて誕生したのがこの企画だといいます*2。実際、日々接戦が繰り広げられ、dianaへの注目度も高まっています。

スタンドの観客がハラハラするイベント設定であることもそうですが、さらなる仕掛けがあります。観客側が勝利すると一部ドリンクの割引やグッズ抽選会に参加できるなどのメリットがあり、観客が観客を応援するという一体感がより高まるのです。

DeNAの「大黒柱」社員を球団運営に引き抜き

さて、このようなイベント性の高さによる集客力向上は、南場智子オーナーの手腕によるところが大きいと言えます。

南場氏は「多様な経験をした人がいるチームはどんどんおもしろい方向に進んでいく」と述べており、ベイスターズの運営はその成功例だといいます*3。

南場氏はもとより、「組織の大黒柱に起業を持ちかけ、敢えて引っこ抜く」という経営手法をとっています。

そんなことをしてしまうと組織はどうなるのか?と思われるかもしれませんが、大黒柱を引っこ抜くことで、おのずと新しいリーダーを生み出していくのです。

ベイスターズの運営にあたっても、南場氏は同じ手法を取っています。

大黒柱を意図的に抜くのは創業期からずっとやってきたことで、後悔したことがありません。必ず次のリーダーが生まれ、組織のみずみずしい動的平衡につながります。

南場氏によればベイスターズは「元々野球をずっとやってきた生え抜きの人たちでずっと運営されていた」といいます。しかしチーム買収後は「DeNAの社内の人事をやっていた人やマーケティングをしていた人、あとはコンサルタントとして第一線でやっていた人たち」を加えました。

その結果、「負けてもファンに楽しんでもらうためにはどうしたらいいのか」という考えが生まれ、球場をプロ野球を見るだけの場所から「スポーツエンターテインメントを提供する場所」に変えていったといいます*4。

イニング間の各種イベントはこのようにして生まれたのです。球団運営をしてこなかったメンバーだからできたことなのだともいいます。

間違いを認めながら進む姿勢も

一方で南場氏は、球団運営の経験がないメンバーだけが正解だと断言しているわけではありません。

でも、もちろん、間違っていることもいっぱいあります。野球をずっとやってきた人の方が分かることもたくさんあるしね。

さまざまなメンバーを運営に引き込みながら、これからもベイスターズの運営は進化を続けそうです。どのような化学反応が起きるのか、いちばん楽しみにしているのは南場オーナーご本人でしょう。

また、ベイスターズファンの間では、南場オーナーこそ最高のベイスターズファンであることも知られています。スタジアムに南場氏が訪れている様子に遭遇したファンがその様子をSNSに投稿することもよくあります。先日も、球場で逆転劇に大はしゃぎする様子がSNSで紹介されていました。選手の応援歌を全て覚えているのだそうです。

このような姿がまた、オーナーとファンとの一体感を大きなものにしているのです。

間違っていることもあるかもしれないけれど、多様なメンバーをシャッフルし新しいものを生み出し続ける。

このような南場氏のスタンスが、ファンにも常に「わくわく」をもたらし続ける大きな要素になっていることと筆者は考えます。