- 世界的課題である創薬ターゲットの枯渇

- 国も期待するAI創薬

- ライフサイエンスのための産学AIコンソーシアム

- AI創薬に欠かせない研究者の勘

- 人の知恵:問いかけとデータ

- 揺らぐ自然言語をAI可読にするという課題

- 一つのプロジェクトの実現には、複数のAI

- サイエンスは国民のしあわせのために

- 取材協力

近年、薬の開発にAIを活用する、AI創薬の進化が凄まじい。創薬には長い時間と莫大な費用を要するが、AIを活用することで時間の短縮やコストカットにもつながる。各製薬メーカーが開発にしのぎを削る中、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下、医薬健栄研)AI健康・医薬センター上席研究員として、日本のAI創薬を牽引してきた立役者の一人であり、この4月からは客員研究員として在籍しながら、大阪大学薬学部薬学研究科・創薬サイエンス研究支援拠点化合物ライブラリー・スクリーニングセンターの特任教授に着任した伊藤眞里氏に、日本を取り巻くAI創薬の現状と今後の展望について話を聞いた。

世界的課題である創薬ターゲットの枯渇

新薬の開発期間は、これまでの通常の創薬では9〜17年と長期にわたるが、成功率は1/21、677(出典:製薬協「明日を担う新薬」)と低い。少人数の患者へ向けて行う第Ⅱ層臨床試験(PhaseⅡ)における開発中止率は70%に上り、要はヒトでの有効なターゲットを見つけることが高い障壁となっている。そこで期待されるのが、実臨床データを収集し、AIを活用するAI創薬である。現在、創薬ターゲットの枯渇は世界的課題であり、薬の研究開発費の高騰を招く一因となっている。AIを用いて病気の発生メカニズムに深く関わるタンパク質を同定し、そのタンパク質をターゲットとすることで、創薬の成功率向上はもとより、期間の短縮化やコスト低減に貢献することが期待される。

国も期待するAI創薬

伊藤氏が2017年から厚労省とともに取り組み始めたのが、官民研究開発投資拡大プログラム『新薬創出を加速する人工知能の開発』における特発性肺線維症(IPF)を対象とするプロジェクトである。IPFは、診断確定後の平均生存期間が2.5~5年間の進行性致死的疾患で、肺がんを併発することも多く、難病指定されている。メカニズムが不明で、確立した有効な治療薬がなく、治療満足度が低い。AI創薬の開発に適した疾患として白羽の矢が立ったのがIPFだった。本プロジェクトを通じて、IPFの発病に関わるタンパク質を制御する可能性のある薬剤が数個発見された。

ライフサイエンスのための産学AIコンソーシアム

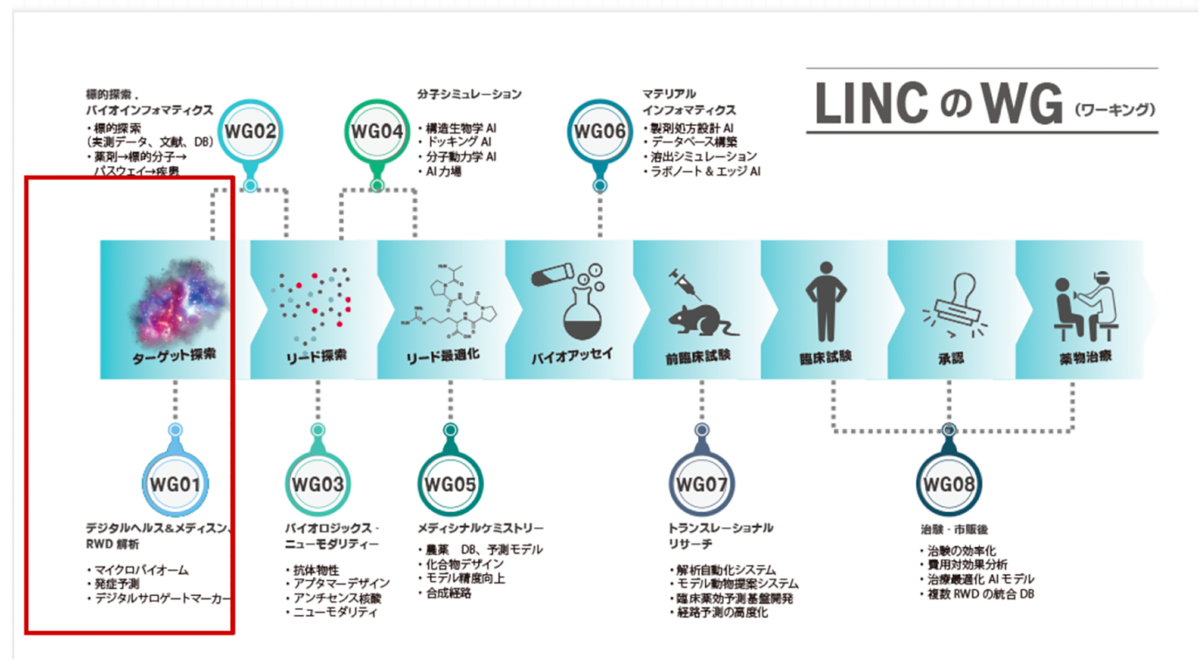

「日本には多くの尖った技術、企業がある」と強調する伊藤氏。2016年に発足した医薬健栄研も参画するライフインテリジェンスコンソーシアム(LINC)には、京都大学・理化学研究所などの学術機関、製薬・化学・食品・医療・ヘルスケア関連企業、IT企業など100近くの企業・団体が集った。日本全国の製薬企業が創薬の過程でどんなAIを求めているのか、希望を出し合うコンソーシアムといってもいい。当初はどんな社会実装ができるのか手探りだったが、「どんな疾患の薬を開発するのか」「病気の発症に関わる原因タンパクは?」「標的タンパクに効く薬物候補化合物は?」「治験に合格するには?」「市販後の副作用の危険性は?」と、30種の創薬プロトタイプAI(創薬に役立ちそうな子どもたち)が出来上がってきた。そのうち5種のAIが製品化され、他にも製品化が進行している。

2021年よりLINCは一般社団法人化され、薬の種から患者の元に届けるまで現場に実装していく段階に入っている。

創薬へのAI活用からの展開で、着目されるのがデジタルヘルスの分野だ。日本は世界的長寿国ではあるものの、平均寿命と健康寿命との間には10年以上の開きがある。「人生100年時代に、個人が楽しみながら、自分の健康にコミットできるような社会にしたい」とLINCとも連携し、社会実装に挑む。たとえば自分の歩いている姿勢をスマフォで撮るだけでリズム感やバランス感覚がおかしいということがわかるアプリ、食事の写真と簡単な質問票から栄養に関する情報が管理できるアプリなど、現在数十個のプロジェクトが進行する。

AI創薬に欠かせない研究者の勘

AI創薬に必要不可欠なものとして伊藤氏が掲げるのが、研究者のセレンディピティ。長年の経験に基づく勘やひらめきと言ってもいい。従来の創薬に研究者のひらめきが欠かせなかったように、AI創薬においても研究者のひらめきが働いてこそ成功する事例は少なくない。

LINCでも、病気はどこからくるのか、どんな薬を作ったらよいのか、研究者ならばどう考えるか、ということから最初にスタートし、AIの仕組みを構築していった経緯がある。機械の計算だけではデータそのものの質や善し悪しに影響されてしまうだけでなく、同じデータであっても「このデータは正しい方に近いが、このデータはまだエビデンスが大してない」といったデータの見極めは困難。研究者が自分の経験も踏まえて判断してきたこの部分を5点満点で評価してもらい、AIに紐付けていく。大変な作業だが、製薬企業のマンパワーがあればこそ実現できる。LINCと協働し、各製薬企業が実装に向けて進んでいる。

人の知恵:問いかけとデータ

AIの開発において人の知恵が重要であることは既に述べた通りだが、大事なポイントが2つある。一つは、問いかけ、よい問いかけをつくること。生成AIがどんなに高い学習能力を持ったものであったとしても、最初の問いが社会から求められていない、あるいはAIが理解できないような漠然とした問いであったら、課題を解決するに相応しいAIをつくることも使いこなすこともできない。

もう一つは、データ、質のよいデータを揃えること。目下世界中で流行っているOpenAIのChatGPTは多言語で繰り広げられているが、Wikipediaや辞書、ありとあらゆる文献で使われている言葉を糧として、膨大な知識を蓄えて、質より量で勝負した。結果、漠然とした問いであっても、何らか即座に答えることができる。たとえば、風邪気味だがどうしたらいいかと漠然と聞いても、風邪とは何々で、こんな症状があって…程度は答えられるが、最後は「お医者さんに行きなはれ、知らんけど」で終わる。

「医学は「知らんけど」では済まされません。大事な命に関わる仕事、かつ個人差もあります。おおよそのデータで物を言われても、それに従う医者も患者もいません」(伊藤氏)

だが、医療現場のデータは、世界中どこでも秘密に蓄えられており、ChatGPTほどのデータを集めることはできていない。しかしながら、世界はデータ使用の自由化へ向けて加速している。

一方、日本は国民の性格的な側面や、国の中枢にDXへの強い推進力がないことから、世界に立ち遅れる課題感が募る。課題を明確にし、それを解決するための具体的なアクションを学者や学会が連携し、国主導で打破していくという流れはできていない。そこで、各個人のレセプトデータを自分のスマフォで見られるようにするデジタルヘルスのプロジェクトを立ち上げて、国に働き始めている。

「日本には国民皆保険と健康診断があります。会社員ならば年1回は必ず健康診断を受けます。一旦病気になれば、日本の医師の問診は世界一詳しい。データ化され、個人に還元され、個人の自由意志で提供ができるようになれば、国民皆保険の総1億のデータが突然ビッグデータとして目の前に現れることになり、日本が突然のごとく世界トップを取ることも可能です」と伊藤氏。

個人情報保護という課題をクリアできる技術と、国との国民の信頼関係構築という2つの大きな壁が立ちはだかるが、その先には国民にとって甚大な恩恵が待っている。

揺らぐ自然言語をAI可読にするという課題

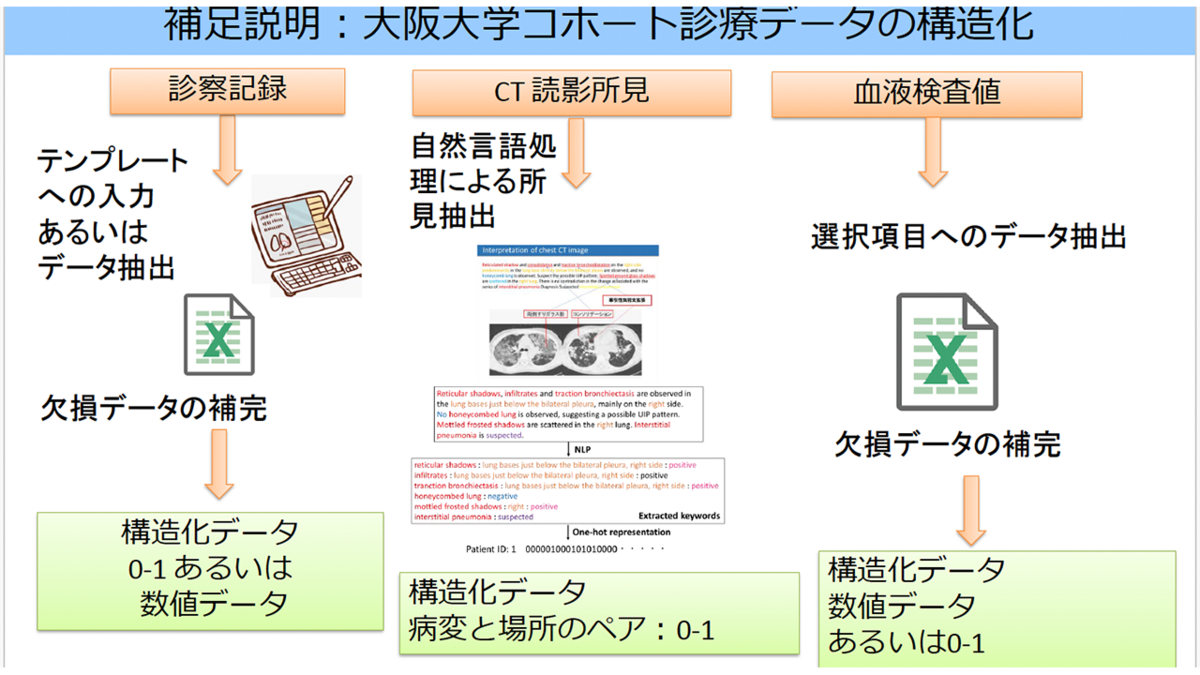

AIにデータを取り込む上で大きな課題となったのが、自然言語で書かれた電子カルテの文章をいかにAI可読にするか。日本では、そもそもカルテの電子化が病院の約50%に留まる。その上で、電子化されていたとしても、コンピュータが全く読み込めない自然言語で書かれたテキストデータが山ほど積み上がっている。たとえば、同じ症状でも息切れと書く医師もいれば呼吸困難と書く医師もいる。症状の度合いも、強い、酷い、激しいと表現が異なる。言語的な揺らぎのある自然言語で書かれた電子カルテをどう処理し、AI可読にするのか。

自然言語処理の学者たちの協力を得て、自然言語を処理するAIを約2年かけて開発した。息切れと呼吸困難を同じコードで表し、そこに5段階でひどい息切れは5の0001というように数字に紐付け、どんな自然言語も読み込むことを可能とした。その後、AIが正しい答えを導いているかどうかを1年かけて答え合わせし、足かけ3年。現在、医療現場の日本語の自然言語の解釈ツールとして公開している。近々、国際標準の英語対応も公開される予定だ。

一つのプロジェクトの実現には、複数のAI

阪大の医学部では全診療科に同システムが組み込まれており、診察記録だけでなく、血液検査やCTなどの画像にも適用され、データの均一化・適正化・構造化が進む。たとえば、血液検査で血液1mL中と血液1L中におけるカリウムの量をみようとすると、本当は1mLと1000mLと書かなくてはならないのに同じ1になる。単位を揃えるために新たにAIを開発しなくてはならず、多くのAIが必要になる。

「前に進むためのAIと、マイナスからゼロにする課題解決のためのAI、全体を見渡して同時に開発していく必要があります」(伊藤氏)

様々なタイプのAIが組み重なって一つのプロジェクトが完成するが、患者の生のデータをAIに取り込んで生かすAI創薬を、伊藤氏らは「ベッドサイド創薬」と名付けた。患者データから、ターゲットの同定、薬が患者に届くまで、「ベッドサイド創薬の先駆けとして、大阪大学がその先陣を斬る」と意気込む。

サイエンスは国民のしあわせのために

科学者が脳内で夢見ていた技術が猛スピードで実装化されているのが現代。大学3〜4年頃に代謝マップを見ながら、「体はいろんな分子からできているけれど、健康な人と病気の人の分子のつながり方はきっと違う。その違いをなかったことにできるような薬、つまり病気を予防できるような薬をつくりたい」という思いが伊藤氏の研究者人生のスタートライン。そして、後にエクソソームという小さな小さなナノ粒子に出会う。エクソソームには、病態の特徴が包まれている。学生時代に思い描いたことに技術の進歩が追いついてきた。

「サイエンスをダイレクトに国民のしあわせにつなげるのが役割」と力強く語る伊藤氏。科学者としての矜持の中に、AIを創薬およびデジタルヘルスに最大限に活用する先の、明るい未来を見る。日本という国の持つポテンシャル自体は高い。国・大学等研究機関・製薬企業はじめヘルスケア関連企業など官学民が連携し、課題解決に挑めば、世界に躍り出ることは夢物語ではない。

取材協力

大阪大学薬学部薬学研究科・創薬サイエンス研究支援拠点化合物ライブラリー・スクリーニングセンター 特任教授国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 AI健康・医薬センター客員研究員

伊藤眞里氏