京都大学はよく「自由の学府」と言われます。そして筆者の卒論発表の時、「これはさすがに自由すぎるだろ・・・」と思った論文を発表した学生がいました。

それから20年以上が経ちますが、いま考えれば彼の発想は、日本の産業がその20年の間に背負ってきた課題を打破するのに必要なものではないか。筆者はそう考えるようになりました。

一方で、驚きの卒論を発表した彼の素朴な着眼点は見事だったと今でも思います。

奇想天外な卒業研究

大学では一般的に3年目にゼミに所属し、その研究室で取り組んだことからテーマを選んで卒業論文を書きます。京都大学も例外ではありません。

しかし、これは当時の話ではありますが、筆者が所属していた理学部は大学院への進学率が9割を超えており、一般就職するほうが「変わり者」でした。

よって、現在もどうかはわかりませんが、就職してしまう学生はスムーズに卒業させたほうがお互いのため、という風潮がありました。

筆者は所属ゼミが決まってすぐにその教授に挨拶に行き、真っ先に

「もう就職が決まっているんです」

と伝えました。

初日に挨拶に行ったまま研究室に顔を出すこともなく、次に顔を合わせたのは卒論発表の日というのだから酷いものです。

筆者としては「可」を貰って卒業できればいいや、というスタンスでしたし、教授もそのつもりだったのでしょう。

また、「動物行動学」という、幅の広い分野です。野外のフィールドワークに出なくても、研究室で飼育している動物を日々観察しなくても、「ヒト」も含めて動物行動学の対象に入りますから、日常生活にある「ギモン」を紐解く、それもひとつの切り口です。

そして、その卒論発表日。

筆者も手抜きな方法を取ったと思っていましたが、その上を行く学生がいました。

「学生が教室に入ってきたとき、どの位置に座るかの傾向を調べました」。

彼はそれを授業室で観察することで、卒論のテーマとして練り上げたのです。

筆者ですら図書館に籠るくらいのことをしていたのに、彼は授業を受けるという日常行為だけでひとつの論文を書いてしまったのです(もちろん、彼に手抜きしようという意図があったかどうかはわかりませんが)。

時には自分が最初に座っておき、その後入ってくる学生がどの席に座るのか。そこにひとつの法則はあるのだろうか。そんな話題でした。

しかし、考えてみれば興味深い話です。じゅうぶん「研究」として成り立っているのです。

そして筆者は、「やられた!」という、意味の分からない敗北感を味わったものです。何に負けたのかよくわかりませんが。

今考えれば、それは貴重な発想だった

卒業論文を書かなければならない。

そう聞くと非常に「面倒臭そう」「大変そう」というイメージを抱く人は多いのではないでしょうか。

ましてや理系の卒業研究となると、「昼夜問わず研究室に篭ってそう」という印象もあるかもしれません。

実際、そのような論文を書いた学生もいました。最先端の知見を探るのです。

理学部というのは「基礎科学」を研究するところですから、他人がどれだけニッチでマニアックなものだと感じようと、学部としては必要なことなのです。

しかし、ビジネスの世界では事情は少し異なります。

過去に日本の家電業界が辛酸を舐めたことを振り返ってみましょう。

「ガラパゴス携帯」の消滅

一定以上の世代の人のほとんどは、携帯電話といえば「ガラケー」のお世話になっていることでしょう。

「ガラパゴス携帯」。ガラパゴス諸島のように、世界の主流とは異なる独自の生態系が構築されている場所として有名です。

生物学の研究対象としては貴重なものであることは間違いありませんが、グローバル化するビジネスの中では、「ガラケー」はあまり褒められたネーミングではありません。

実際、当時の日本の電機業界は辛酸を舐めていました。

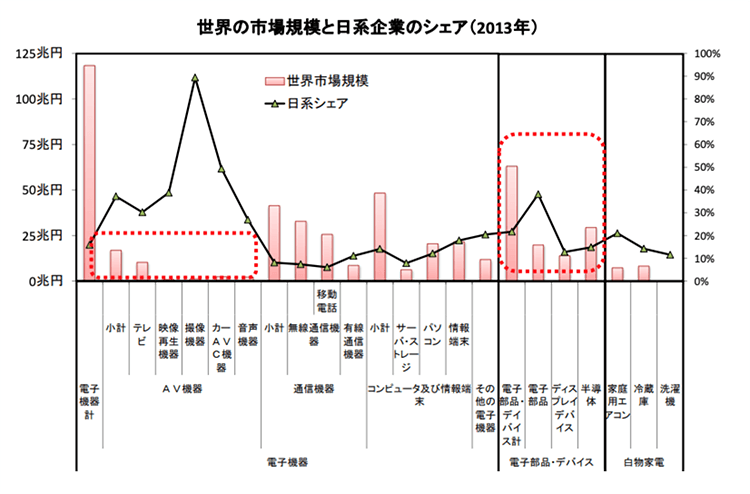

下の図は、2013年の日系企業の世界シェアです(図1)。

2013年といえば、スマートフォンが本格普及しはじめた頃です。

それまで「ガラケー」はカメラの高画質化、ワンセグ視聴など、各社が最新の技術を競い、一方で端末も高価格化していました。

しかしこれが、「ガラケー」が「ガラパゴス携帯」である所以でもあります。画像や動画の送受信ができたり、ブラウザでPCサイトを閲覧できるようになったりという機能の割には、回線技術が追いついていないという状況でした。

また、世界のスタンダードはそんな高機能は求めていませんでした。

「最新技術は素晴らしいかもしれないけど、膨大な説明書を読むのは嫌」「そこそこの機能でそこそこの値段のもので良い」。

筆者の見た限りでは、海外のホテルなどではサムスン、LGや中国のハイアールが標準でした。SONYやPanasonicではないのです。

上の図を改めて見ると、市場規模の小さい製品に日本企業の製品が集中しているという状況です。その傾向はAV機器を見ると顕著です。そして、部品やデバイスについては、市場の小さいところで技術自慢をする。逆に、市場の大きなところでシェアを取れていない。

つまり、これらの製品も「ガラパゴス化」してしまっていたのです。

「売りたいモノ=見せつけたい技術」となってしまい、需要と大きく乖離していたわけです。

ガラケーが、説明書のないiPhoneに取って代わられたことに不思議はありません。

言われてみればそうだよな、という実感

冒頭に紹介した彼が見せてくれた卒業論文は、それをひっくり返す発想です。「確かに言われてみれば不思議だよなあ」という世界です。

彼は一連の観察について、「人は他人に自分の背後を取られることを嫌う傾向がある」と結論づけました。誰かに後ろに座られる状況を嫌う人が多かった、というのです。

「確かにそうかもしれない」と他人に思わせる結果にひとつの裏付けを与えたのです。

ビジネスの現場で例えれば、消費者の「素朴な悩み」に寄り添うことの重要性とも言えるでしょう。納得感もあります。

「あったらいいな」がもたらしたもの

こうした発想の一例として、小林製薬のビジネスが挙げられるでしょう。ブルーレット、熱さまシート、ブレスケア…誰もが聞いたことのある商品の数々を生み出しヒットさせています。

小林製薬はみずからのビジネスモデルを「小さな池の大きな魚」戦略、と呼んでいます(図2)。

小林製薬はまた、自身ではこのモデルを「ニッチ戦略」と呼んでいます。

しかし筆者はこれは逆で、日本企業のほとんどが小林製薬が掴んでいるような市場を見落としている結果である、と考えます。

まさに「あったらいいな」の素朴なニーズに応えるものです。ニーズとしてはこちらのほうが主流なのではないでしょうか。

小林製薬には、このような経緯もありました。トイレ用商品に着手しようとしていた時のことです。

社内から「医薬品を扱う小林製薬がなぜ日用品を手掛けるのか」という声も上がった。

しかし、小林会長は、「医薬品は開発から販売まで相当な時間がかかる。他社が販売する前に、いち早く市場に商品を流通させることも大事だ」と説得。

発売した商品がヒットすると、反対意見も消えた。

その結果、現在ではグローバルビジネスを展開するようになっています。小林製薬の製品に対するニーズは、じつは世界に広くまたがっていたのです。つまり「ガラパゴス製品」ではないのです。

誰だってひとりの生活者である

企業の内部にいるとどうしても、他社より高い技術力を、と考えてしまう人は少なくないことでしょう。

不思議なことに、いち生活者として自分が求めているものと異なるものを会社の中では求めてしまうということは珍しくありません。

しかしモノを売るからには、「自分もそれが欲しくなるか?」という視点を失ってはなりません。

素朴な視点に何度も立ち返ることを忘れないようにしたいものです。